今回紹介するのは、野家啓一著『科学哲学への招待』です。

「科学哲学」というのは、文字通り「科学」に関する「哲学」です。

本書におけるもう少し難しい言葉でいえば、「科学という知的活動を対象とした哲学的考察」です。

「科学技術」という言葉に代表されるように、科学は私たちが生活を営むにあたり、なくてはならないものです。

現代において、あまりにも自明である科学への信頼ですが、「科学哲学」というのはその科学を相対的に分析する分野といっても差し支えないでしょう。

そんな「科学哲学」の入門書として非常におすすめなのが、本書『科学哲学への招待』です。

もちろん、入門とはいえ情報量・質ともに充実した内容で、結構読み応えがあります。

『科学哲学への招待』はどんな本か?

著者は、哲学・科学基礎論を専攻とする野家啓一です。

東北大学理学部物理学科を卒業後、東京大学大学院理学系研究科科学史・科学基礎理論へ進学しています。

大学時代は理系であり、大学院から科学史という文系寄りに軸足を移したようです。

本書は、そんな著者が、「科学とは何か」という問いに答えるための知識を授けてくれる本です。

『科学哲学への招待』の構成

「科学とは何か」という問いに対して、本書では第一部・第二部・第三部を通じて、以下の3つを明らかにしようとします。

第一部では、古代ギリシャから科学という知識体系がどのような変遷をたどってきたか

第二部では冒頭で紹介した「科学哲学」が登場

第三部では密接に関わる科学と社会の関連性が考察されます。

第一部 科学史

第一部では、オーソドックスな科学史が紹介されます。

ここでは第一部のポイントを以下3人に絞ってお伝えします。

3人とも多くの人が知っている有名な名前です。

ただ、「何をした人か」と問われると意外と難しいのですが、本書では、「科学革命」において大きな役割を担った著名な学者として登場します。

「科学革命」は本書では、以下のように説明されています。

科学は一般に「観察や実験などの経験的方法に基づいて実証された法則的知識」と定義できる。このような知識形態が成立したのは十六世紀半ばから十七世紀にかけてのヨーロッパにおいてであった。つまり、科学の成立は近代ヨーロッパに生起した一つの歴史的出来事であり、この出来事は「科学革命」と呼ばれている。

野家啓一『科学哲学への招待』(ちくま学芸文庫)

つまり、私たちが「科学」という言葉で想像する知識形態が、まさに形作られたのが「科学革命」というわけです。

もちろん、本書だけで「科学革命」の全体像を窺い知ることは到底できませんので、この3人の残した功績に絞ってご紹介します。

コペルニクス

コペルニクスはかの有名な「地動説」を唱えた超本人です。

「太陽が地球の周りを回っているのではなく、地球が太陽の周りを回っている」なんて今では当たり前ですが、当時は相当の衝撃を以て受け止められたに違いありません。

後にカントが、コペルニクス持ち出して自身の唱えた認識論を「コペルニクス的転回」と呼んだりしています。

それはさておき、コペルニクス以前は、古代ギリシャから16世紀にいたるまで、「地動説」が信じられてきました。

例えば古代ギリシャのアリストテレスは、宇宙では、地球の周りに何層もの「天球」があり、太陽をはじめとした星が、天球に沿って地球の周りで円運動をしていると説明しました。

しかし、観測を続ける中で、それでは説明がつかない事例が少しずつ出てきます。

それでも、多くの学者は「地動説」を疑うことはしませんでしたが、コペルニクスがその可能性を示唆したのです。

コペルニクスは、古代ギリシャの科学的認識を打破した科学革命の象徴ともいえるでしょう。

ちなみに、どうしてその可能性に気づいたのか、という点も非常に興味深いのでぜひ読んでみてください。

ガリレオ

ガリレオは、16世紀後半~17世紀に活躍した、自然哲学者、天文学者、数学者です。

その業績は多岐にわたりますが、例えば天文学領域では木星の4つの衛星(通称:ガリレオ衛星)を発見しています。

そして、科学史におけるガリレオの特筆すべき点は、自然界を質的空間から量的空間へ転換したことです。

ガリレオは物体の持つ性質を、一次性質と二次性質へと分けました。

- 形、数、運動、大小 など

- 物体から分離することのない実在的性質であり定量的に測定可能

- 色、音、味、匂い など

- 人間の感覚器官を通じてのみ現れる見かけの性質であり測定不能

物体の客観的性質である一次性質に価値を置き、主観的性質に過ぎない二次性質は、科学の対象から外れることになります。

このようにしてガリレオは、自然界を数学的に規定可能な量的空間として捉えることに成功します。

著書は、ガリレオの著作の一節を引用して次のように述べています。

「宇宙という書物は数学の言葉で書かれている」と要約されるこの一句は、自然界が数学的構造をもっており、それを支配する法則は数量的に表現された変数間の関数関係によって定式化できることを主張している。

野家啓一『科学哲学への招待』(ちくま学芸文庫)

またガリレオは、実験的検証を用いた科学方法論を確立したという点でも、科学史における多大な影響を与える存在です。

実験といえば今では小学校の授業で習うほど当たり前の概念です。

しかし、ガリレオ以前は、実際の事象の観察こそ行っていましたが、人間がコントロールして行う実験的方法というのは一般的ではありませんでした。

ただし、自然界で特定の条件が揃うのを待つのは得策ではありません。

実験というのは、考察対象の特定の要因を取り出して検証が可能であり、この方法の確立は科学のその後の発展を飛躍的に高めることとなりました。

デカルト

デカルトはあの「我思う、故に我あり」で有名な哲学者です。

哲学者というイメージが強いので、科学史への登場は意外かもしれません。

しかし、デカルトの思想は科学史的にも非常に重要な転換点であり、今でも計り知れない影響力を持っています。

デカルトの「我思う、故に我あり」は、「我思う」という活動のみで「我」の存在を保証している点がポイントです。

私の「精神」はその存在を物質的なものに依存しないということです。

ここから「物体ー物」と「精神ー心」を明確に区別する「物心二元論」という考え方が生まれてきます。

「物心二元論」において、物体とは精神のように考えたり、意思を持ったりはしない、自らのうちに運動の原因を持たない受動的存在であり、その運動は因果必然的な数学的法則に従うとされました。

ここに、自然を強大な機械として捉える「機械論的自然観」への可能性が開けます。

デカルトによれば動物も「精神」を持たないという点から、機械的存在です。

この「機械論的自然観」は、「精神を持つ人間」を「物体としての自然」と区別された存在として確立し、その後人間による自然の利用・支配へと繋がることになります。

第二部 科学哲学

第一部では、古代ギリシャの自然観を否定し、現代の「科学」を形成したヨーロッパ史における「科学革命」についてでした。

第二部では、この「科学」を対象とした哲学的考察の潮流が紹介されます。

あらためてここで、「科学哲学」についての本書の説明を見てみましょう。

科学哲学とは、歴史哲学や社会哲学と並ぶ哲学の一分野であり、科学という知的活動を対象とした哲学的考察のことにほかならない。なかでも、科学理論の経験的基盤や論理的構造、理論転換のメカニズムを解明する方法論的分析がそのような名で呼ばれてきた。

野家啓一『科学哲学への招待』(ちくま学芸文庫)より

「各々の分野で体系化されている科学理論を、外から一歩引いて眺める」

そんなスタンスを体現したのが「科学哲学」ともいえるでしょうか。

そして、その歴史において、最初に主役に躍り出るのが「論理実証主義」と呼ばれる潮流です。

まさに本書の第二部では、論理実証主義とは何か?という点と、その後の論理実証主義への反発から打倒への流れが紹介されていくことになります。

そのため、科学哲学の理解するにあたり、まずは論理実証主義について押さえておく必要があります。

「論理」と「実証」

まずは、論理実証主義を分解した「論理」と「実証」という言葉について見ていきましょう。

論理実証主義における「論理」というのは、フレーゲ・ラッセルによる現代論理学の成立、そしてそれを受け継いだウィトゲンシュタインの前期思想『論理哲学論考』が大きく関わっています。

ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』については以前紹介しているのでぜひご覧ください。

そして、論理実証主義における「実証」は、マッハの科学哲学に依拠しています。

マッハは、世界は「物」ではなく「感性的要素」により構成されていると考えました。

この思想をもとに、論理実証主義の大きな特徴である「あらゆる知識は感覚的経験によって確かめられなくてはならない」という基本的な考え方がうまれます。

こういった「論理」と「実証」の流れを結びつけ「論理実証主義」を形成したのが、ウィーン大学哲学教授シュリックを中心とした、哲学の革新を唱える自然科学者や哲学者たちのサークル、通称「ウィーン学団」です。

「ウィーン学団」は、この「感覚的経験による実証」というマッハの思想とラッセルやウィトゲンシュタインによって提起された論理分析の方法とを結びつけ、それを基に科学知識のあり方を解明しようと試みた。

野家啓一『科学哲学への招待』(ちくま学芸文庫)より

論理実証主義の2つのテーゼ

論理実証主義の1つ目のテーゼは「意味の検証可能性」です。

論理実証主義は、マッハの思想に依拠して「有意味な命題は経験的手続きによって検証可能でなければならない」と主張します。

これにより、経験的に検証が可能ではない、神や魂や死などのいわゆる形而上学的命題は完全に無意味な命題として破棄されます。

単純化を恐れずにいえば、「実験や観察などで確かめられないことは全て認識としては無意味だよ」ということを言っているわけです。

ちなみに、この「検証可能性」という基準は、その後批判にさらされることになります。

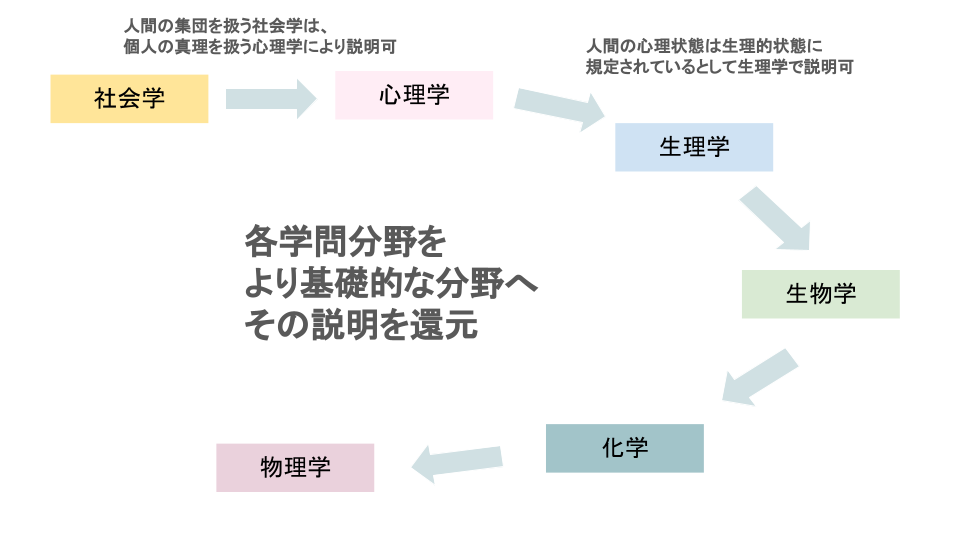

そして、2つ目のテーゼが「統一科学」です。

「統一科学」とは、すべての科学を1つの方法で統一しようという考え方です。

普通の感覚であれば、「そんなのできっこない」と思うことでしょう。

論理実証主義がそれを可能と主張する理由は、物理学を基盤とした「還元主義」です。

「還元主義」とは、各学問分野をより基礎的な分野へその説明を還元することが可能、という考え方です。

このように説明されると何やら「統一科学」という構想も可能な気もしますが、この野望はあまりにも壮大過ぎる故、最終的にはとん挫してしまいます。

論理実証主義への反発:反証主義

論理実証主義は、間違いなく科学哲学における大きな潮流となりますが、その後様々な批判がなされ最終的には打ち倒されることになります。

例えば、カール・ポパーは、論理実証主義の「検証」ではなく、科学における「反証」に重きを置きます。

ここでのポイントは、科学において検証よりも反証が容易とされる、「反証と検証の非対称性」です。

子どもの頃感じたことのある仮説「クワガタはカブトムシに絶対に勝てない」という簡単な例で、「検証」「反証」の場合を考えてみましょう。

仮説「クワガタはカブトムシに絶対に勝てない」の検証

①10匹ずつ用意して戦わせ10回カブトムシが勝った

②だから仮説は真である

仮説「クワガタはカブトムシに絶対に勝てない」の反証

①1匹のクワガタが勝った

②だから仮説は偽である

お分かりの通り、検証の場合、たとえ100匹を戦わせて100回カブトムシが勝ったとしても「仮説”クワガタはカブトムシに絶対に勝てない”が真」であるとは限りません。

蓋然性は高いと言えますが、必ずしもそうであるとは限らないからです。

しかし、反証においては、1匹でもクワガタが勝ったのであれば、「仮説”クワガタはカブトムシに絶対に勝てない”は偽」は間違いありません。

検証においては、100事例集めても完全に立証できないのに、反証においては1つでも反例が出れば成立させることができるのです。

これが「反証と検証の非対称性」です。

ポパーはここに注目して、科学理論とは「検証」ではなく、暫定的理論の批判的吟味を通した反証による排除を繰り返すことで、洗練されていくものと考えます。

そして、反証されない理論が生き残るという様相をダーウィンの進化論になぞらえました。

ポパーは、このように「検証」という概念の論理的困難を指摘し、代わりに「反証」の概念を対置することによって、論理実証主義に対する内在的批判を行ったわけです。

論理実証主義の打倒:パラダイム論

その他にも、論理実証主義はクワインによる「知識の全体的ネットワーク」という概念の提唱など、様々な批判を浴びますが、最終的に論理実証主義を打ち倒したのはクーンの「パラダイム論」です。

アメリカの科学哲学者トマス・クーンは、「パラダイム転換」という観点から科学史の見直しを提案します。

論理実証主義やポパーの反証主義における科学とは、連続的な進歩と知識の蓄積が前提とされてきました。

経験的検証や反証により、科学は少しずつだが直線的に進歩していくという考え方です。

しかしクーンは、科学の進歩を、一定期間蓄積された古いパラダイムが新しいパラダイムに置き換わる「パラダイム転換」を前提とします。

「パラダイム転換」をもう少し端的にいえば、ある理論が全く別の理論に打ち倒されることです。

例えば、先ほど紹介したコペルニクスによる天動説から地動説への転換など、それまでの研究の延長戦上にはない理論が登場し、旧理論を葬り去ることです。

クーンは科学の歴史を直線的進歩ではなく、パラダイムの転換を軸にした山あり谷ありの断続的転換の歴史として特徴づけた。

野家啓一『科学哲学への招待』(ちくま学芸文庫)より

そして、このパラダイム転換の要因は、検証や反証などの合理的な論証手続きではなく、政治的な革命のように、社会的、心理的、歴史的要因が複雑に絡み合うといのがクーンの主張です。

そして、結果的にパラダイム論は、その後の科学の考察へ決定的な影響を与えることになりました。

科学が、社会的要因に基づいたパラダイム転換による進歩を辿るとすれば、その社会的役割や歴史的・社会的条件による制約と併せて考察する必要が出てくるからです。

これを契機に「科学社会学」という分野が生まれてくる、というのが本書が提示する科学の道筋です。

第三部 科学社会学

「第三部 科学社会学」においては、戦争と「科学技術」の登場、福島原発事故など、ニュースや時事問題に関する書籍において盛んに論じられているような現代的なテーマが扱われています。

現代社会において科学とは、科学者が所謂「象牙の塔」にこもり個人的好奇心を探求するのではなく、公共性を有するものだとされます。

例えば、福島第一原発事故は、原子爆弾のような明確な悪意を持った科学技術利用の結果ではありません。

つまり、現代の科学技術は、利用する側の倫理観の欠如や悪意の有無に関わらず、相当のリスクを含んでいるわけです。

しかし今でも「科学技術自体は良くも悪くもなく、私たち一人一人が倫理的に利用すれば問題ない」という「価値中立神話」は非常に根強いとも感じます。

例えば、包丁は危険性を伴うけれども、日本において突然隣の人に包丁で刺されると夢にも思わないのは、悪意のある人間が少なければ包丁の危険性は少ないと判断できるからです。

しかし、現代の複雑な科学技術を、包丁のような単機能の道具と同様に捉えるのは非常に危険です。

悪意のない科学技術の利用でも、リスクが伴う可能性があります。

ここ数年「chatGPT」を始めとするAIの進歩が注目を浴びており、AIの活用について様々な情報が発信されています。

問題は、果たして私たちはその「活用法」だけを学べば良いのか、という点です。

「分からないことは技術者や研究者に任せて、その恩恵は利用する」というスタンスでは、たとえその利用が善意で行われたとしても、リスクがないとは言い切れないのが今の科学技術の恐さです。

AI技術の利用や進歩に伴う、本質的危険性や社会的リスクを十分に理解すること

それも「活用法」と同時に学ぶことが求められているのではないでしょうか。

終わりに

本書は、純粋な好奇心を刺激される「第一部 科学史」、科学を相対的に眺める視点を養う「第二部 科学哲学」、そして現代の社会的問題に否が応でも目を向けさせる「第三部 科学社会学」と、非常に充実した内容となっております。

興味のある章だけ読んでも、様々な視点を得ることができるでしょう。

ぜひ実際に読んでみてください。